2019年、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)のビジネスはどうだったのか? 劇的ではなかったが、次への動きがゆっくり見えてきた……というのが筆者の感想だ。

おそらく、2020年から2023年にかけて、AR周りには色々なことが起きる。だが、物事は突然起きたりしない。突然起きたように見えて、その前には必ず予兆があるものだ。今年起きたこと、そしてここで挙げることが予兆、と断言することはできないが、少なくとも変化の一端であることに変わりない。

「スタンドアローンVR」の時代を拓いたOculus Quest

変化の1つめは「Oculus Questの躍進」だ。

ハイエンドPCやゲーム機を接続して使うVRが、広く手に入るようになってから4年ほどが経過しようとしている。2015年・2016年は「VR元年」的に盛り上がったが、「そのあとがイマイチ」と思っている人も多いのではないか。

正直なところ、そう思うのも当然だ。一方で、実際にビジネスに関わっている人々は「そうそう盛り上がらないものだ」と理解していた。PCやゲーム機とHMD(Head Mounted Display)の両方を購入して楽しむ人の数は、やはり限定的にならざるを得ないからだ。技術的にどうしようもないこととはいえ、ハードルが高すぎる。

その上でできることは、「驚きに満ちてはいるが生活に必須ではない」、要は短いゲームや映像の体験がほとんどなのだから。ビジネスとして手堅いのはアミューズメントパークやイベント向けのアプリ開発であり、「個人向けの離陸には相当の苦労が必要になる」と判断されるのも当然だ。

ではそのための条件とはなにか? それが「PCなどを必要とせず、単体で使えるにも関わらず、十分な能力を持ったVR機器」の登場だ。2018年春、「Oculus Go」(Facebook傘下のOculus VRが開発)と「Mirage Solo」(製造・販売はLenovo、ソフトウェアプラットフォームはGoogle)が登場してその可能性を開いたが、2019年5月に発売された「Oculus Quest」は、さらにその可能性を明白なものとした。

性能的にはもちろん、ハイエンドPCを併用するものにかなわない。だが、お手軽かつ十分驚きのある体験を提供する、という意味ではQuestは問題ない内容になっており、少なくとも「偽物感」はない。Oculus(Facebook)の手によって積極的なアップデートが続いている点も重要だ。12月には「実験的機能」という扱いではあるが、両手を認識し、コントローラーを持つことなく操作することも可能になった。PCとケーブルで有線接続し、ハイエンドVR用HMDとして使う「Oculus Link」機能も追加された。

ようやくではあるが、「ビジネス基盤となり得るVR用HMD」が市場に現れた感が強い。台数的な規模でいえば、累計500万台以上(2019年8月時点)を販売している「PlayStation VR」も基盤としての価値があるが、現状の勢いを考えても、いまのプライオリティ・ワンはOculus Questである。

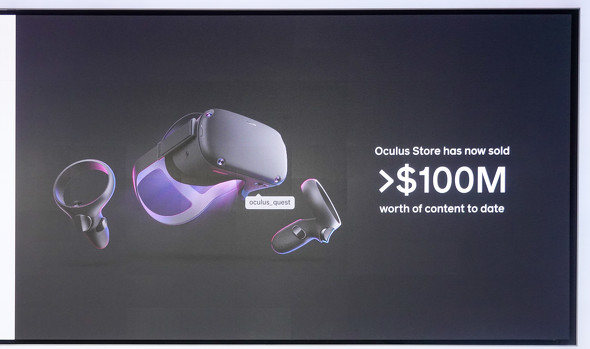

Facebookは9月に、Oculus向けコンテンツストア「Oculus Store」でのコンテンツ売り上げが急拡大し、累計1億ドル(約110億円)を超えたと発表した。その20%が、発売から4カ月しか経過していないOculus Quest向けとされている。同社の投資規模で1億ドルというのは、巨大な投資を必要とするプラットフォームビジネスを考えるとまだまだ小さいものだが、明確な「第一歩」ではある。

ひっそりと終わった「スマホVR」の時代

スタンドアロンVRが本格的に立ち上がった一方で、静かに引導を渡された存在がある。「スマホVR」だ。

2019年10月、Googleは同社のAndroidスマートフォン向けVRフレームワークである「Daydream」のビュワーである「Daydream View」の販売を終了すると発表した。Googleブランドの最新スマホである「Pixel 4」も、Daydreamに対応せず、プラットフォームは実質的に終わる。2018年にはOculus GoとともにスタンドアロンVRを率いた「Mirage Solo」も、Daydreamベースであったために同時に価値を失った。もっともこちらは、2019年にはいったあたりから処分価格に突入しており、厳しいことが見えていたが。

また、その前には、OculusとSamsungが共同で展開していた「Gear VR」事業を実質的に終了している。こちらも、サムスンの最新スマホ「Galaxy Note10」以降ではサポートされていないし、新しいデバイスも出ていない。

もちろん、今もシンプルなスマホVR用のHMDは店頭に並んでいるし、それらを使ってアプリを楽しむことはできる。しかし現状、大規模展開するプラットフォームとして、スマホVRを本気でやっているところはなくなった、といってもいい。

なぜそうなったのか? 答えはシンプル。存在に矛盾があったのだ。

そもそもスマホVRは「手軽な代替策」「ちょっと体験できればいいもの」として位置付けられていた。360度写真・動画などを見るなら、それでもいいだろう。そこに価値がなくなったわけではない。Cardboardやハコスコのように、数百円以内で買える「ビュワー」はコストの考え方が全く違うので、今後も生き残っていくだろう。そもそも「買う」という発想すらなくなりつつある。

だが、アプリケーションを本格的に開発したり、快適なVR体験のために有機EL搭載のハイエンドスマホを求めたりするような形でのスマホVRにはもう市場性がない。そのために数万円をかけて環境を整える人はどのくらいいるだろうか? ちょっとお金を出せば、Oculus Questが買えるのに、わざわざまがいものにお金を出す人はいない。

ハイエンドスマホの拡販物としてのVRではなく、いよいよ本物のVRが市場として立ち上がりはじめている。だからこそ、スマホVRは死んだし、死ぬ運命にあったのだ。

スマホAR夜明け前。開発環境で先に走るApple

ではARはどうだろうか?

こちらでは、今もスマホARがメインである。ただしスマホARは、スマホVRとは違う道を歩き始めている。まずはここが本流であり、開発リソースも注ぎ込まれている。

このジャンルをリードしているのはAppleだ。AppleがiOSおよびiPadOSに搭載しているARフレームワーク「ARKit」の存在が、スマホARをリードしている。

AppleはAR専用デバイスをまだ発表していない。だが、その開発はほぼ既定事実であり、同社がAR市場に期待を抱いていることも隠さない。今のiPhoneやiPadでもARはできるが、そこでできることは限られている。

それでも、ARKitを率先して開発しているのは、その先に新しい可能性があり、そのためのデバイスを模索しているからだ。ARKitのおかげで多くのデベロッパーは、気軽にARアプリ開発を試せる環境にある。特に今年からは、人などのシルエットを認識した上で物体との前後関係を自然に生み出す「オクルージョン」に対応したことで、いろいろとアプリの可能性も広がった。MicrosoftからARアプリである「Minecraft Earth」が出たのも、ARKitあってのことであり、Microsoft自身がARのための環境を整えていることとセットで考えるべきだ。

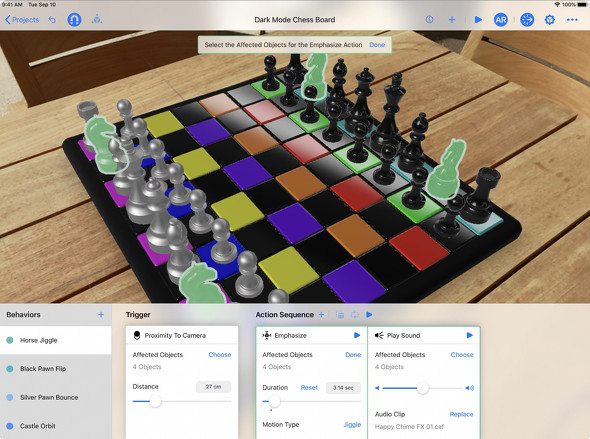

そして今年大きかったのは、コードを書かずにAR体験を作れるアプリが複数生まれたことだ。Appleは無償で「Reality Composer」をiOS・iPadOS・macOS向けに提供しているし、Adobeは11月に「Adobe Aero」の無償公開を始めた。

現状のこれらのアプリは、ちょっとしたデモや教育コンテンツを作るくらいのことしかできない。いわば、AR版のPowerPointといった趣だ。だが、その先にはいろいろなことが待っている。

Adobeは11月に開催された年次開発者会議「Adobe MAX 2019」で、ARグラスを使った世界を描いたPVを公開した。なぜアドビはPVを作ったのか? それは、Adobe Aeroの存在と大きく関係する。

AdobeのCPO(最高製品責任者)であるスコット・ベルスキー氏は、狙いを次のように説明する。

「弊社が提供している『Adobe XD』とAeroを比較して考えるとわかりやすい。XDはデスクトップやモバイルでの体験をデザインするアプリケーションだが、Aeroは3Dの没入感が高く、リアリティのある世界での体験をデザインするアプリケーションを狙っている」

すなわちAdobeとしては、「ARやVRアプリのUIを作る市場」が今後大きくなり、そこにはツールの市場もある、と考えているわけだ。PVはそうした「ARプロトタイピンクツール」の先にある可能性を示すものだったのだ。

現状Adobeはそうしたツール開発について、Appleを最優先プラットフォームとしている。AndroidでもGoogleが「ARCore」を提供しており、こちらも順調に進化している。

だがAdobeは「問題なのは数。iPhoneなどARKitが使えるデバイスの数は、昨年までで9億台以上。一方でARCoreに対応するAndroidは1億5000万台以下です。Android側の数がもっと増えてくるまでは、iOS向けで開発を進めていくことになる」(Adobe バイスプレジデント AR室長のステファノ・コラッツァ氏)としている。

2019年のARは準備の段階だが、その「準備段階」ではAppleがGoogleのかなり先を走っており、2020年もこの差はゆっくりとしか埋まらないだろう。

一体型スマートグラスは時期尚早。注目は「情報系」や「音のAR」か

では、2020年にスマホARから「ARを搭載したスマートグラス」へと一気に市場が動くのか、というと、それは時期尚早である。

確かにnrealやMagic Leapのように先駆的なデバイスを提供している企業は、2020年以降に向けてコンシューマ向け製品を出してくるだろう。だが、理想的ARデバイスをいきなり「完結したメガネの形」にするのはまだ難しい。消費電力を考えると、CPUやGPUの載った別のボティを用意するか、スマホをつないで使うのが現実的である。

2019年現在、最も完成度の高いAR機器はMicrosoftの「HoloLens 2」であるが、こちらも一体型を守るために様々なトレードオフを行っている。そして、コストの問題で質を下げないよう、まずは企業市場に向けた高価な(38万3800円)デバイスとしている。

Appleなども魔法を持っているわけではないので、この状況を2020年にひっくり返すのは難しい。2019年にHoloLens 2が「企業向け」として提供され、nrealやMagic Leapのデバイスが開発者向けの提供に限られている、という傾向は、多少緩和されるだろうが、2020年も継続しそうだ。

一方、2019年に明確になってきたのは「情報系スマートグラス」の復権と、「音のAR」の価値だ。

情報系スマートグラスとは、メッセージの回答や地図のナビなどの情報を単に表示するもので、いわゆるARとはちょっと違う。2012年に話題になったGoogle Glassの復活版のような趣がある。だが、メガネ側に過大なハードウェアを搭載する必要がなく、作りやすいのがポイント。カナダのNorthが作っている「Focals」などが代表例で、2019年には同社がかなり積極的にイベント出店などした結果、目立ったイメージがある。Boschがこの種のデバイスに向けたソリューションを2020年のCESに展示すると告知しており、Northも「Focals 2.0」を2020年に出荷すると発表済みだ。できることに限りはあるので過大な期待は禁物だが、注目しておく必要はある。

音のARは、その名の通り、映像でなく音で「その場にあった情報を出す」もの。ソニーの「WF-1000XM3」やアップルの「AirPods Pro」のような完全ワイヤレス型ヘッドフォンは、スマートフォンと組み合わせることでその端末になり得る。また、Boseが日本でも秋に発売した「Bose Frames」、Amazonが9月に発表し、今後アメリカでの発売を予定している「Echo Frame」などのメガネ・サングラス型デバイスにマイクとスピーカーを組み込んだデバイスもある。

本命のスマートグラスより先に、こうした簡易的なデバイスが先に注目される可能性は高いと見ている。

関連記事

"先" - Google ニュース

December 30, 2019 at 05:00AM

https://ift.tt/2Q78MNR

「変化への予兆」が揃ってきた、2019年のVRとAR そしてその先は? - ITmedia

"先" - Google ニュース

https://ift.tt/2EFrXrO

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

No comments:

Post a Comment