DPR dan pemerintah tengah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari sisi lingkungan hidup, berbagai kalangan menilai, revisi ini melemahkan hukum lingkungan yang sudah ada. Banyak substansi menyebabkan kemunduran dalam tatanan hukum negeri ini. RUU inipun dinilai mengancam kehidupan masyarakat adat. Mengapa bisa begitu?

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, revisi ini berpotensi pelemahan penegakan hukum Indonesia mengacu pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah, katanya, perlu mengkaji ulang isi RKUHP soal pidana lingkungan dengan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup.

”RKUHP ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Apalagi, memasukkan syarat unsur ‘melawan hukum’ di dalamnya,” katanya.

Dia menilai, ada kontroversi dalam RKUHP, antara lain, perumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Perumusan unsur tindak pidana, katanya, masih memuat unsur melawan hukum ini berpotensi terjadi ketidakjelasan asas yang dianut, ultimum remedium (pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum) atau primum remedium (pidana sebagai pilihan utama).

Dengan begitu, katanya, bisa menimbulkan ketidakjelasan sanksi dan tujuan pemidanaan bagi pelanggaran pidana lingkungan hidup.

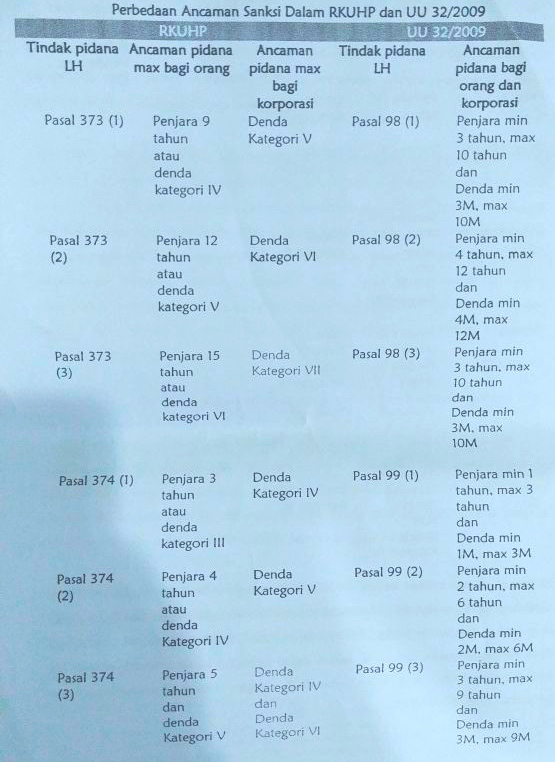

Senada dikatakan Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi. Dia menilai, baik norma, sanksi dalam rumusan tindak pidana, terjadi pelemahan. ”Pada ancaman maksimal di RKUHP lebih rendah dari UU PPLH,” katanya.

Begitu juga sanksi pidana, melalui RKUHP ini memperlihatkan bagaimana hakim makin tak memiliki pedoman batas minimal hukuman, hanya pakai maksimal hukuman. Sedangkan, dalam UU PPLH, sanksi pidana memiliki masa minimum dan maksimum.

”Jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal berapa, terbuka saja. Akan ada disparitas pidana terkait minimal dan maksimal. Ini kelemahan utama.”

Untuk perumusan sanksi alternatif, dalam RKUHP menggunakan kata ‘atau’, pidana atau denda. Sedangkan, di UU PPLH secara kumulatif, pakai kata “dan” yang memperlihatkan keseriusan pidana jadi satu prevensi khusus.

Langkah perumusan dalam RKUHP ini, katanya, jelas tak memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Tanggung jawab pidana korporasi

Andri G. Wibisana, pakar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia mengatakan, ada kekeliruan rumusan pidana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP. Penerapan pertanggungjawaban korporasi pun dipersulit, dengan tindak pidana korporasi didefinisikan hanya bisa dilakukan pengurus.

”RKUHP tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban individual pengurus korporasi,” katanya.

Unsur ‘melawan hukum’ jadi rumusan dalam RKUHP yang mempersulit penerapan pertanggungjawaban korporasi. Hal ini, katanya, malah kemunduran dan kembali pada UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kala itu, terjadi kegagalan dalam perumusan administrative indipendent crime.

Selama ini, hakim menafsirkan korporasi sebagai korporasi dan atau pengurus perusahaan dan atau penanngung jawab di lapangan. ”Misal, kasus pencemaran lingkungan di Bekasi, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana denda kepada perusahaan dan pidana kurungan kepada pengurus perusahaan. Padahal, dalam dakwaan hanya pidana pada perusahaan.”

“Sebenarnya terjadi pelanggaran HAM karena pengurus ini dihukum tanpa disidang.”

Terkait pidana korporasi, kata Andri, perlu ada perbaikan dalam pengertian korporasi, pengharmonisasi tindakan sebagai pidana tambahan dan memperjelas serta saksi pidana bagi korporasi.

Tak jawab kelemahan

RKUHP ini dinilai tak menjawab kelemahan hukum lingkungan hidup, malahan melemahkan. Ia terlihat dalam aturan umum pada muatan Buku I dan Buku II tentang tindak pidana yang berisi ambiguitas, rawan penyalahgunaan dan cenderung represif.

Menurut Raynaldo, jika tak ada penguatan signifikan dalam RKUHP ini keluarkan saja hukum soal lingkungan di RUU ini. “Dikaji ulang dan matang dahulu agar tak ada isi pasal baru yang justru melemahkan,” katanya.

Andri menimpali, banyak negara sudah mampu meringankan bukti pelanggaran terkait lingkungan. Sedangkan Indonesia, penegakan hukum saja dilemahkan. Dia contohkan, di Singapura, perusahaan penyebab atau berkontribusi atas pencemaran bisa ditangkap.

Permasalahan utama lingkungan, katanya, adalah kausalitas, bagaimana pembuktian sebab-akibat dalam pelanggaran lingkungan hidup. Dalam kebakaran hutan dan lahan, misal, selama ini pelanggaran hanya menindak pidana pembakaran dan kerusakan tanah.

”Kalau tetap kekeuh ada unsur melawan hukum, tindak pidana pencemaran ini bisa jadi tidak kena.”

Pada UU PPLH, belum ada pembahasan soal sistem pembuktian kasus lingkungan. Selama ini, putusan hukum lingkungan masih terkendala pembuktian lapangan. “Seharusnya, ini masuk dalam RKUHP.”

Ancam masyarakat adat

Pembahasan RKUHP juga dinilai berpotensi mengkriminalisasi masyarakat hukum adat, melanggar hak masyarakat atas sumber daya alam, juga melemahkan kedudukan mereka dalam sistem hukum Indonesia.

Yustisia Rahman, Deputi Riset Perkumpulan HuMa dalam diskusi bersama media beberapa waktu lalu mengatakan, dalam draf RKUHP tak mencerminkan semangat pluralisme hukum.

Hal itu, katanya, terlihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 memuat ketentuan mengenai perluasan asas legalitas pidana. Di sana menyatakan, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat walaupun perbuatan tidak sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional.

“Sepintas pasal ini dianggap mengakui pidana adat dalam sistem peradilan pidana. Sayangnya, ketentuan ini karet justru mengabaikan peran masyarakat adat sendiri dalam penyelesaian kasus masyarakat adat,” katanya.

Dia nilai, DPR bersama pemerintah, tergesa-gesa segera mengesahkan RKUHP hingga banyak rumusan norma-norma delik pidana merugikan banyak pihak, terutama masyarakat adat.

“Nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat sepertinya ingin diadopsi oleh tim perumus RKUHP dengan mencantumkan perumusan Pasal 2, jadi semacam pengecualian asas legalitas tentang seseorang masih bisa dihukum aturan yang tumbuh di masyarakat.”

Namun, katanya, pada aturan-aturan berikutnya menyebutkan, kemungkinan ada penambahan pidana dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum adat.

Kalau membaca sepintas, memang ada inisiatif baik buat mengakui pluralisme hukum, kearifan masyarakat lokal di masyarakat. Namun kata Yustisia, rumusan Pasal 2 jadi sangat berbahaya bagi konteks penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Dia mencatat, ada dua problematika pasal ini. Pertama, problematika kepastian hukum. Kedua, rumusan mengenai diadopsi tentang gagasan nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat pada hakikatnya mengambil alih peran pranata adat untuk penyelesaian perkara (pelanggaran) yang masuk kategori pidana adat.

“Jika ingin melihat komprehensif, sebenarnya penghormatan atau pengakuan nilai-nilai di masyarakat sudah diatur dalam UU Kehakiman.”

Dia bilang, setidaknya, ada empat pasal dalam UU Kehakiman menyatakan itu. Pertama, Pasal 4 ayat 1 disebut pengadilan mengadili menurut hukum yang direpresentasikan baik hukum tertulis berupa perundang-undangan, maupun tidak tertulis seperti hukum yang berkembang di masyarakat.

Kedua, Pasal 5 ayat 1 disebutkan, hakim di lembaga peradilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai berlaku dan hidup di tengah masyarakat.

Artinya, juga penegasan tentang keberadaan hukum tak tertulis dan jadi kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum berbasis nilai-nilai hukum berlaku di masyarakat.

Ketiga, Pasal 10 ayat 1 disebutkan ada larangan bagi lembaga peradilan menolak penanganan perkara karena hukum tak jelas atau tak ada hukum. Hakim, katanya, mempunyai kewajiban menggali, dan penemuan hukum, antara lain hukum yang tumbuh di masyarakat.

Keempat, Pasal 50 ayat 1 menyatakan, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan tak hanya sumber hukum tertulis, tetapi sumber hukum tak tertulis. Hal ini, katanya, cukup jadi penegasan soal keberadaan nilai-nilai hukum kearifan lokal dalam masyarakat.

“Dalam perspektif kami dengan penormaan seperti sekarang, ini akan jadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri.”

Yustisia merasa aneh kala negara coba mengakui, mengadopsi gagasan living law dalam nilai-nilai hukum selain hukum perundang-undangan, sisi lain, pengakuan masyarakat adat masih belum sepenuhnya selesai dilakukan negara.

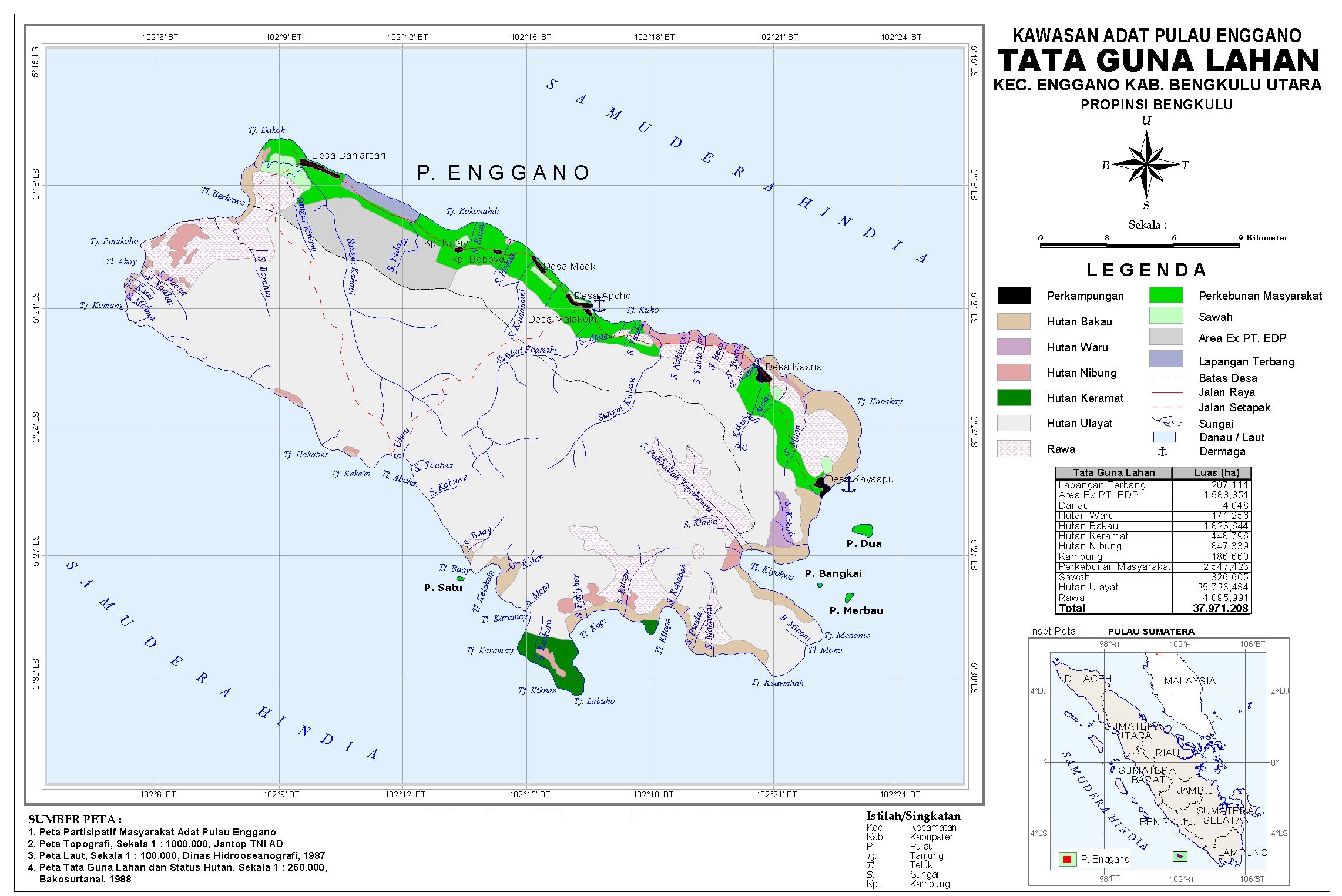

Selain itu, katanya, Pasal 216 mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang yang tanpa wewenang membuat atau menyimpan gambar, pengukuran, penulisan, atau petunjuk lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara. Pasal ini, katanya, berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat dan sipil yang melakukan kerja-kerja pemetaan partisipatif.

“Saya pikir ini lucu. Peta itu sendiri sebenarnya informasi spasial berupa visual. Hampir sama dengan informasi tertulis,” kata Imam Hanafi, Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Hal ini, katanya, bertentangan dengan UU Informasi Geospasial Nomor 4/2011 baik negara, pemerintah, kelompok atau orang per orang, boleh dan sah membuat peta.

Tambah kompleks, katanya, kala negara ini sampai saat ini untuk peta desa saja masih belum mampu mendefinitifkan semua. Dari 75.000 desa di Indonesia, baru sebagian kecil berpeta defenitif.

“Mungkin baru 12-29% sudah dipetakan. Itu pun hanya untuk di kota dan kelurahan. Belum lagi kalau kita berbicara dalam konteks masyarakat adat, sampai saat ini pemerintah belum memiliki yang namanya peta masyarakat atau wilayah adat.”

Dengan begitu, katanya, alangkah lucu kalau misal, partisipasi masyarakat, peran serta orang per orang justru melanggar hukum dalam konteks pidana.

Padahal, ucap Imam, orang perorang dan masyarakat, itu sudah terakomodir dalam beberapa regulasi dan UU yang lain, seperti UU Desa, UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Permendagri 45 tentang Penatabatasan Desa. Juga, Permendagri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat, PP Nomor 68/2010 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Perpres Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 tahun 2016,

“Itu semua berbicara tentang peta, gambar, dan ukuran. Dalam konteks ini, jika orang perorang kena sanksi, jadi lucu. Semua program pemerintah sampai saat ini tak jalan. Perlu partisipasi, masukan dari banyak orang, dukungan masyarakat,” katanya.

Dia contohkan, tanah obyek reforma agraria (Tora) dan perhutanan sosial, omong kosong jalan tanpa partisipasi dan pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses identifikasi data.

“Termasuk peta desa, peta wilayah adat, itu tanpa partisipasi masyarakat, omong kosong.”

Ironis sekali, katanya, kala negara tak mempunyai data soal status penguasaan ruang baik adat maupun lokal, justru mengatur bagaimana mengkriminalkan orang. Tumpang tindih ruang terjadi dimana-mana.

Organisasi masyarakat sipil, katanya, selama ini melakukan pemetaan partisipatif guna membantu pemerintah menyiapkan data-data spasial yang tak dimiliki baik batas desa maupun batas wilayah adat.

Tommy Indriadi Agustian, legal analis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, Pasal 227 terkait properti juga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat. Ketentuan ini mengatur, memaksa masuk rumah atau pekarangan orang lain.

Dalam pembahasan RKUHP ini, katanya, ada banyak pasal yang ketika zaman Belanda tak diatur, sekarang malah diatur. Ia seperti ada dalam ketentuan Pasal 301-303.

“Pas zaman Belanda masalah ternak, masalah unggas, gak ngurusin. Sekarang ngurusin. Jadi ternak, unggas yang masuk ke pekarangan orang lain di situ masuk dalam kategori kepemilikan seperti kebun, pemiliknya bisa kena pidana.”

Dalam konteks, misal, melewati, melalui, atau berjalan kaki, salah injak hewan bisa kena pidana. “Kita di kampung, tiap hari lewat ruang yang lingkup seperti itu. Jadi kalau lihat pematang sawah, lalu kita terjerembab ke sawah, itu sedang pembibitan dan orangnya gak suka, kita bisa kena pidana. Denda minimal Rp10 juta.”

Kalau ketentuan Pasal 301-303 tetap dipaksakan, kata Tommy, masyarakat adat bisa banyak kena kriminalisasi.

“Di Toraja, misal, kerbau dan unggas berkeliaran. Itu sudah biasa. Kalau kerbau atau unggas masuk ke halaman orang atau kebun kemudian dipidana, habislah.”

Pasal 259 dan 260 soal penghinaan terhadap pemerintah, dia nilai, bisa sangat merugikan banyak pihak.

Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan AMAN mengatakan, negara sengaja dan terstruktur ingin menghilangkan identitas masyarakat adat. Dalam draf RKUHP Pasal 460 dan 463 mengenai perkawinan yang tak sah dan perzinahan sangat merugikan masyarakat adat, terutama perempuan.

“Pertanyaannya, apakah negara sejauh ini sudah mampu melayani wilayah-wilayah masyarakat adat yang kadang-kadang berada di area terpencil? Yang layanan dasar gak sampai? Mana mungkin catatan pernikahan bisa dilakukan?”

“Mereka punya agama leluhur, perkawinan adat. Itu sah menurut mereka. Mereka kalau harus mencatatkan perkawinan, kepada siapa? Apakah ke KUA (Kantor Urusan Agama-red)? Islam juga nggak. Tapi ini kemudian disebut sebagai perzinahan,” katanya.

Dampaknya, kata Devi, bukan hanya soal administrasi tetapi lebih luas. Anak-anak mereka tak bisa sekolah karena tak mempunyai akta lahir, sebagai akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Dia bilang, penggodokan RKHUP, sebenarnya berbarengan dengan RUU Masyarakat Adat, RUU Kekerasan Seksual, juga RUU Kesetaraan Gender. Seharusnya, kata Devi, RKUHP harus melihat hubungan dan sinkronitas dengan RUU lain.

Dia meminta DPR mengkaji utuh dengan melihat rancangan UU ini dengan merujuk RUU lain yang sedang dibahas di DPR.

Benni Wijaya, Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan, awalnya menyambut baik RKUHP karena sudah lama sekali dan banyak hal dalam UU itu tak relevan lagi. Sayangnya, ketika melihat lebih jauh, banyak hal yang seharusnya bisa menjawab kondisi justru mundur dari semangat pembaruan.

Dia contohkan, Pasal 277 ada frasa yang berbunyi, setiap orang yang memasuki ke dalam rumah, ruangan dan pekarangan tertutup milik orang lain merupakan tindak pidana.

“Ini langkah mundur. Dalam konteks agraria, banyak lahan HGU, dan izin-izin konsesi itu sebenarnya tumpang tindih antara perusahaan dengan masyarakat.”

Dalam konteks administrasi, katanya, banyak petani tak bisa membuktikan itu tanah mereka. Sisi lain, ada klaim perusahaan-perusahaan itu tanah mereka. “Ini mengakibatkan makin ke sini makin berkembang kasus-kasus kriminalisasi,” ucap Benni.

Catatan KPA 2017, dari 669 konflik agraria, 369 kasus kriminalisasi oleh pemidaan sepihak. Di mana petani, nelayan atau masyarakat ditangkap hanya karena dianggap tak mampu membuktikan asas legalitas mereka. Padahal, dalam UU Pokok Agraria, petani dan masyarakat adat itu sudah puluhan tahun menggarap, seharusnya mendapat prioritas jadi hak mereka.

“Harus dikaji lagi frasa di Pasal 277 ini. Kalau bisa dihapus karena tidak jelas. Ini bisa jadi senjata bagi aparat keamanan atau korporasi.”

(Visited 1 times, 5 visits today)

No comments:

Post a Comment